SNSで“何を言うか”より“いつ言うか”が刺さる時代

SNSにおける「言葉の設計」が、投稿そのものの印象を左右する時代になっています。特にZ世代の間では、**投稿の文脈や雰囲気を“字幕的に一言で切り取る”**演出が浸透しつつあります。

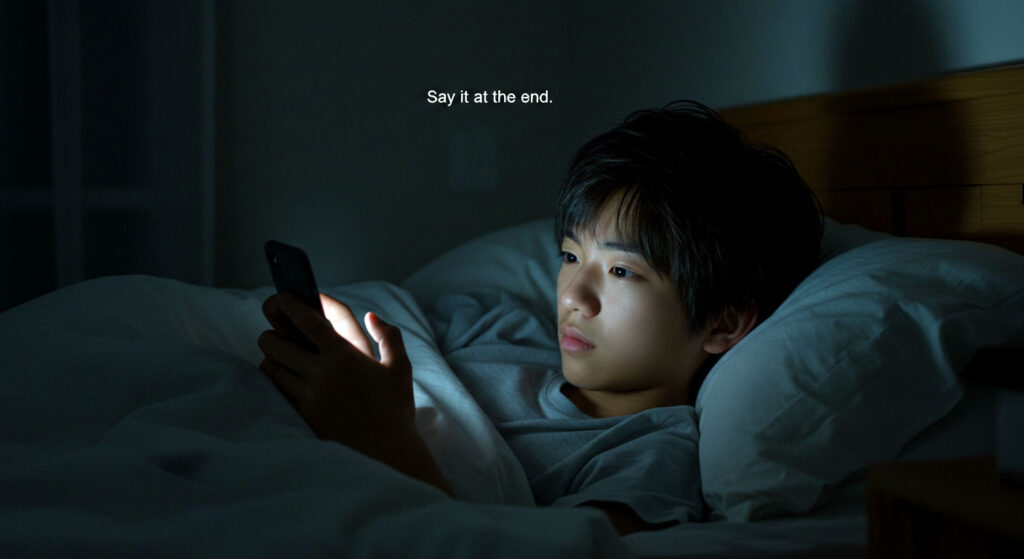

TikTokやInstagramリールなど、動画に付けられる「キャプション」や「一文のせ」は、もはや感情の演出装置です。投稿の冒頭に出すか、オチの瞬間に出すか、それだけで受け取られ方がまったく異なるのです。

Z世代は、この一文が**“刺さるタイミング”**を無意識に、あるいは意図的にコントロールしています。 それは、かつてのテレビテロップとはまったく異なる、**感情の“同期演出”**としての字幕です。

「一言字幕」はなぜ記憶に残るのか?

SNSの一言字幕がバズるのは、視覚的に“止まる”きっかけを作るからです。

タイムラインを流し見しているとき、人の視線はほとんどコンテンツに定着しません。しかし、目に飛び込んできた短く鋭い一文が“止める力”を持っていると、ユーザーはスクロールを止め、数秒間その投稿に感情を向けるのです。

その一文が「字幕」として投稿の冒頭にある場合、それは**アイキャッチ以上の“刺さり”を発揮します。逆に、投稿の最後に現れる場合、それは“余韻”や“含み”**として記憶に残ります。

つまり、Z世代にとって字幕とは、映像の補助テキストではなく、投稿そのものの意味を変えるスイッチなのです。

SNS字幕は“感情の伏線”である

一部のZ世代投稿者たちは、もはや「文章を書く」という感覚ではなく、**「感情を設置する」**という感覚で字幕を扱っています。

たとえば動画の冒頭に「終わらない夏、のつもりだった。」と書かれていれば、視聴者はその言葉を伏線として読むことになります。

この伏線は、投稿を最後まで見たときに回収される。あるいは、そのまま意味を持たない「空白」として余韻に残る。

この設計は、映画のエンドロールや予告編的な美学に近く、SNS投稿が“作品化”してきている証でもあります。

視線のコントロール=言葉のタイミング設計

多くのZ世代は、感覚的に「どこで字幕が表示されると印象に残るか」を理解しています。

- 冒頭に入れる:感情の方向を定義する

- 中盤に入れる:映像の意味を変化させる

- 最後に入れる:余韻と印象を残す

これは映像編集というよりも、感情編集です。彼らは動画を編集しているのではなく、感情の導線を設計しているのです。

このタイミング設計を“感覚”ではなく“ロジック”でやっている投稿者もいます。 それが、フォント選びや表示時間、配置位置にまでこだわった「字幕設計職人」です。

まとめ:Z世代にとって“字幕”は心のスクリーン

Z世代にとって、字幕とは単なる補足テキストではありません。 それは、**「どう記憶に残ってほしいか」**をデザインする、感情のスイッチです。

文字で泣かせる。 文字で笑わせる。 文字で止める。

それができる投稿だけが、タイムラインの中で**“引っかかる”**存在になれるのです。

Z世代のSNSにおける表現は、もはや「発信」ではなく、**「構成」や「演出」**の時代に入っているのかもしれません。

ライター:レン・タカミ

映像オタク×UX観察者。BuzzScopeでは、動画文化・視覚演出・表現手法の進化を専門的に読み解く分析系ライター。字幕、構図、感情設計といった“見えない演出”に宿る感性を、ロジカルに言語化してゆくのが得意。