目次

学校の中だけの思い出が外に広がるとき

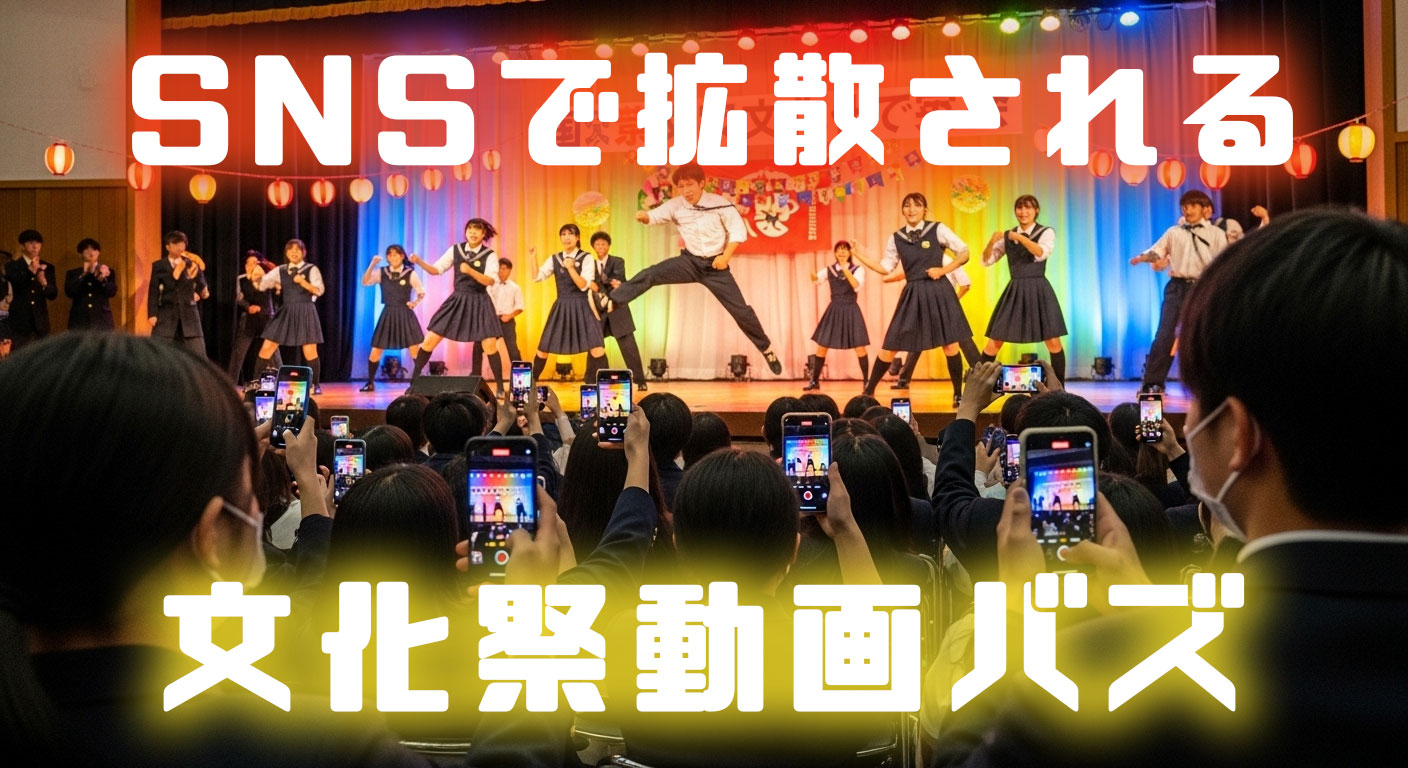

文化祭の動画がSNSで拡散されることは、もはや珍しいことではありません。

ダンスステージ、バンド演奏、模擬店の呼び込み──スマホをかざす同級生の視線を超えて、動画は学校の外へ流れていきます。

学校内の思い出として記録されたはずの瞬間が、知らない人のタイムラインに並ぶ。

そのギャップこそが、Z世代にとっての「文化祭動画バズ」のリアルなのです。

誇らしさと照れくささの間で揺れる気持ち

文化祭動画が外で広がるとき、当事者である生徒たちの感情は一様ではありません。

- 誇らしさ:「うちの学校、こんなに盛り上がってるんだ」と見せたい気持ち。

- 照れくささ:友達や家族、他校の生徒に見られると急に恥ずかしくなる。

- 戸惑い:想定外の人にまで届くことで、自分の立ち位置を意識させられる。

この「嬉しさ×恥ずかしさ×戸惑い」の三重感情が、Z世代の共感を呼んでいます。

バズの仕組みは「共感」から

文化祭動画がバズる理由は、ただの映像以上の共感を生むからです。

- ノスタルジー:すでに卒業した人にとって、青春を思い出させる。

- 共通体験:他校でも似たような文化祭があり、「あるある」と感じやすい。

- 偶然のスター:動画に映った一瞬の表情やパフォーマンスが「推し化」する。

つまり、文化祭動画は 「学校の外でもわかる青春の象徴」 になっているのです。

同級生にとってはどう映るか

しかし、バズ動画の当事者である「同級生」にとってはまた別の意味を持ちます。

- 誇りの対象:「あの子すごい」と話題になる。

- 嫉妬や比較:「なんであのグループだけ注目されるの?」という微妙な感情。

- 距離感の変化:SNSを通じて、クラス内の関係性まで影響を受けることも。

文化祭動画は「校外の拡散」と「校内の人間関係」を同時に動かしてしまうのです。

バズが青春を変える瞬間

文化祭動画の拡散は、一時的な話題で終わらないこともあります。

- バズった生徒が「学校の顔」として扱われる

- 進路や自己表現に影響を与える

- 同級生の間で「次はどう見せるか」と意識が高まる

つまり、SNS時代の文化祭は「行事」から「社会的な舞台」へと変わっているのです。

これからの文化祭動画とZ世代

文化祭動画は今後もSNSで拡散され続けるでしょう。

ただし、プライバシーや肖像権といった問題も無視できません。

Z世代は「見せたい」と「守りたい」の両方を抱えながら、そのバランスを探る世代なのです。

文化祭は「その場にいた人だけの記憶」ではなくなりつつあります。

外へ広がることで、同級生も自分も変わっていく──それが、今のローカルな青春のあり方なのです。

ライター:ユナ・ハセガワ

青春文化や学校行事をSNS視点で分析するBuzzScopeライター。学生時代の経験をもとに、Z世代のリアルな感情とネットのつながりを描く。